8月25日,先进环境装备与污染防治技术全国重点实验室张干研究员团队在《美国国家科学院院刊》(PNAS)上发表了一项合作研究成果。该研究利用双碳同位素技术,揭示了珠三角地区2008-2018年连续11年间大气黑碳(BC)浓度和来源变化,量化了我国《大气污染防治行动计划》执行以来燃煤、石油燃烧、生物质燃烧等三大类主要排放源对区域大气BC减排的贡献,发现当前广泛使用的排放清单系统性地低估了生物质燃烧对BC的贡献。这一研究对未来的空气污染治理和气候变化研究具有重要意义。

BC是PM2.5污染的主要成分之一,也是一种强效的短寿命气候污染物,吸收太阳辐射、加速全球变暖。BC主要来自化石燃料(如煤、石油)和生物质(如薪柴、农业废弃物)的不完全燃烧。为改善空气质量,我国自2013年起实施了《大气污染防治行动计划》(“大气十条”),并取得了显著成效。在此期间,BC的减排效果如何?不同来源的贡献度是多少?无疑是评估相关治理政策BC减排效力的首要问题。已有研究主要依赖基于排放因子和源活动水平的“自下而上”的排放清单进行,其结果的准确性一直受到挑战。

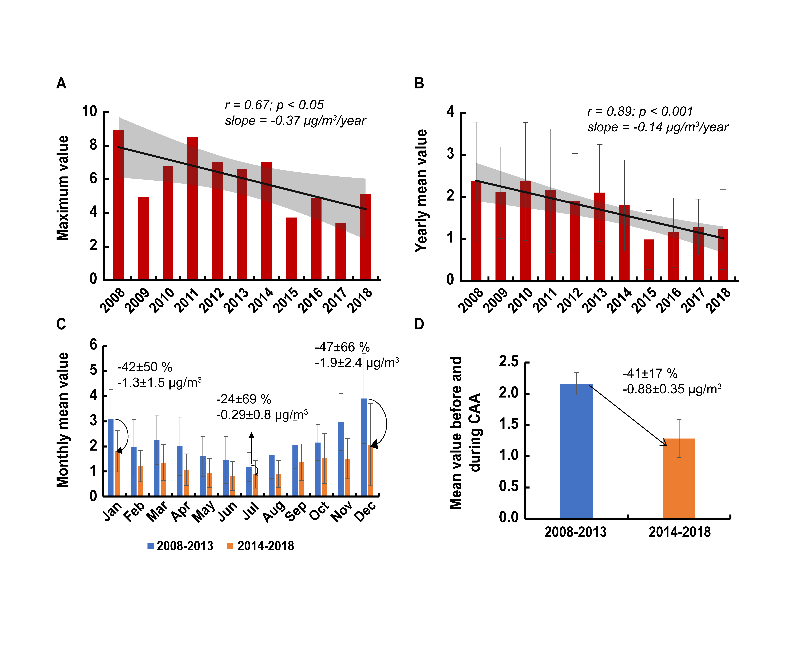

针对这一问题,来自广州地化所、暨南大学、香港科技大学、香港科技大学(广州)、瑞典斯德哥尔摩大学等国内外多个研究机构的科研人员组成联合研究团队,对珠三角2008-2018年连续11年间的大气颗粒物样品进行了系统的放射性碳同位素丰度(¹⁴C)和稳定碳同位素组成(δ¹³C)测量,揭示出大气BC的浓度和来源变化趋势。研究结果显示,珠三角大气BC浓度在2008-2018年间呈显著下降趋势,尤其经“大气十条”的实施,BC浓度大幅降低了41% (图1),表明珠三角在BC减排上取得了重大成就。

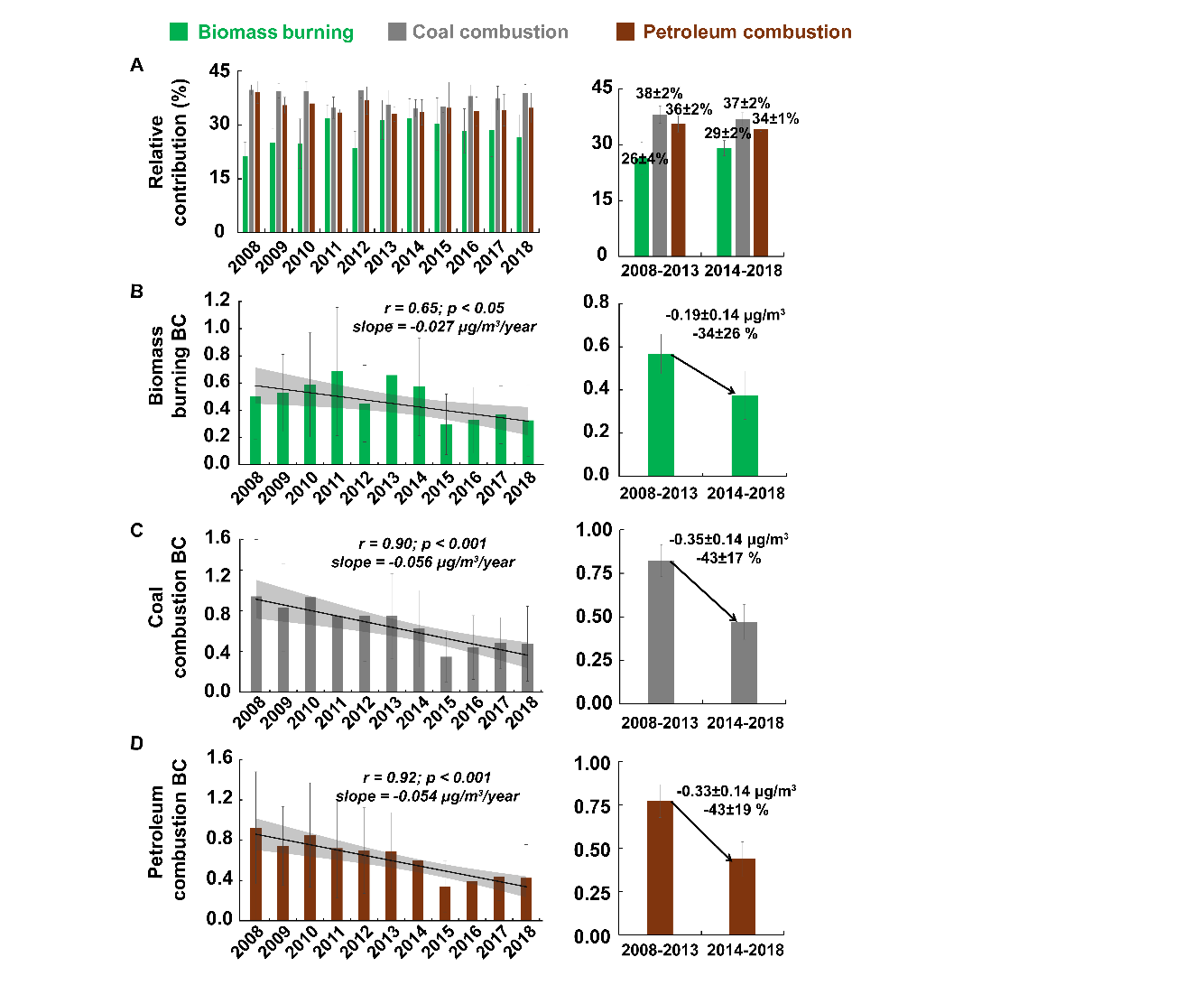

基于Δ14C-δ13C同位素数据集并结合贝叶斯模型,团队对2008-2018年间大气BC的来源进行了识别和量化(图2左)。结果表明,燃煤、石油燃烧和生物质燃烧对BC的贡献范围分别为31-44%、28-47%和11-40%。“大气十条”实施期间,不同来源的BC浓度贡献均发生显著下降,其中,燃煤和石油燃烧贡献的BC浓度均下降约43%,生物质燃烧贡献的BC浓度下降了约34%(图2右)。这表明,虽然对三大类BC排放源的管控均取得了显著效果,但珠三角对燃煤、燃油BC排放的管控效果,要更优于对生物质燃烧BC排放的管控。

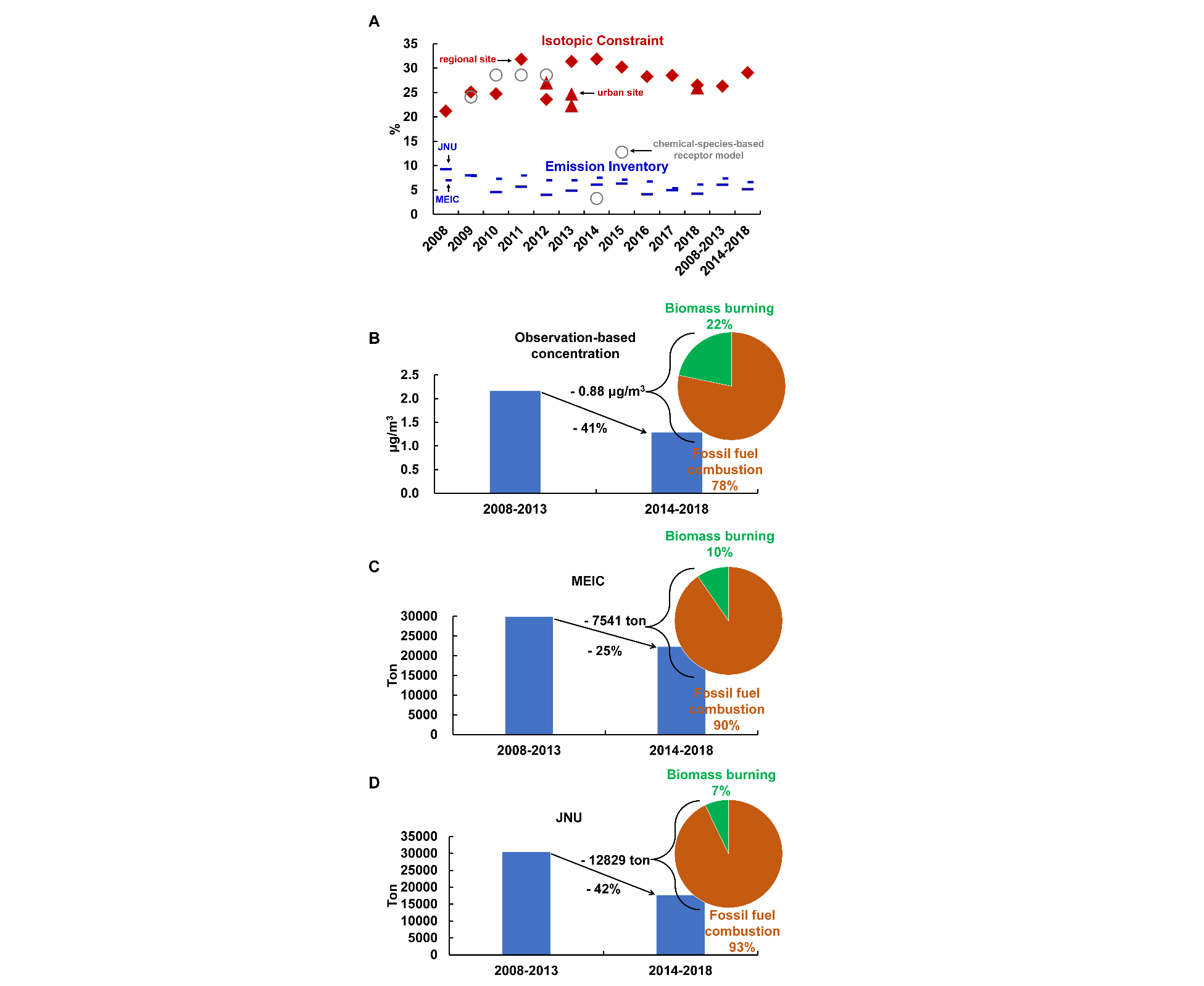

团队进一步对比了2008-2018年 “自上而下”的同位素观测结果与“自下而上”的BC排放清单数据,发现两者存在显著的差异。其中,现有排放清单中生物质燃烧对BC的贡献仅为4%至9%,而双碳同位素源解析结果中生物质燃烧对BC的贡献则为21%至32% (图3)。这意味着,当前评估空气质量改善和制定减排策略时所依赖的排放清单,可能在较大程度上低估了生物质燃烧对大气BC的贡献。因此,政策制定者在集中精力于化石燃料燃烧减排的同时,也应及时确定和弥合现有BC排放清单中可能存在的 “盲区”,以保障对生物质燃烧BC排放的进一步精准管控。

该研究得到国家自然科学基金重大项目“黑碳物质的地球化学行为与效应”(42192510/11)等资助。大气BC的Δ14C同位素分析由姜帆、汪琼琼在中国科学院广州地化所环境加速器质谱实验室(GIG-CAMS)完成。论文第一作者为暨南大学刘俊文,第一通讯作者为张干,共同通讯作者包括郑君瑜(香港科技大学(广州))、郁建珍(香港科技大学)和Örjan Gustafsson(瑞典斯德哥尔摩大学)。

论文信息:J. Liu(刘俊文), F. Jiang(姜帆), Q. Wang(汪琼琼), G. Zhang(张干)*, J. Li(李军), W. Chen(陈伟华), P. Ding(丁平), S. Zhu(朱三元), Z. Cheng(成志能), X. Zhang(张向云), Q. Sha(沙青娥), Z. Huang(黄志烔), X. Yuan(袁鑫), J. Zheng(郑君瑜)*, Y. Zhang(章炎麟), C. Yan(闫才青), C. Tian(田崇国), Y. Chen(陈颖军), J.Z. Yu(郁建珍)*, & Ö. Gustafsson*, Substantial reductions in black carbon from both fossil fuels and biomass burning during China’s Clean Air Action, Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 122 (35) e2500843122, https://doi.org/10.1073/pnas.2500843122

图1. 2008-2018年间珠江三角洲大气黑碳浓度的变化(μg/m3)

图2. 基于Δ14C-δ13C观测的珠三角大气黑碳来源解析(左)及“大气十条”对不同来源BC的减排效果。

图3.双碳同位素源解析结果(红色)与现有排放清单(蓝色)中生物质燃烧对BC贡献对比

图4. 团队成员广州地化所博士后姜帆(左)、研究员张干(中)和暨南大学副教授刘俊文(右)在广州地化所环境加速器质谱实验室。

附件下载: