大气细颗粒物(PM2.5)污染与全球范围内的疾病负担显著相关,是导致过早死亡的主要环境风险因素之一。明确PM2.5中的关键毒性组分及其来源,对于识别优先管控化合物至关重要,研究结果将服务于我国《大气污染防治行动计划》中“精准管控、靶向治理”的政策导向,有助于降低治理成本并最大化健康效益。

为此,先进环境装备与污染防治技术全国重点实验室马慧敏副研究员和张倩玉博士后、以及李军研究员运用了超高分辨率质谱技术与人体细胞生物活性测定相结合的方法,筛选PM2.5中可溶性有机质(DOM)中具有遗传毒性的化合物,并分析其主要来源。

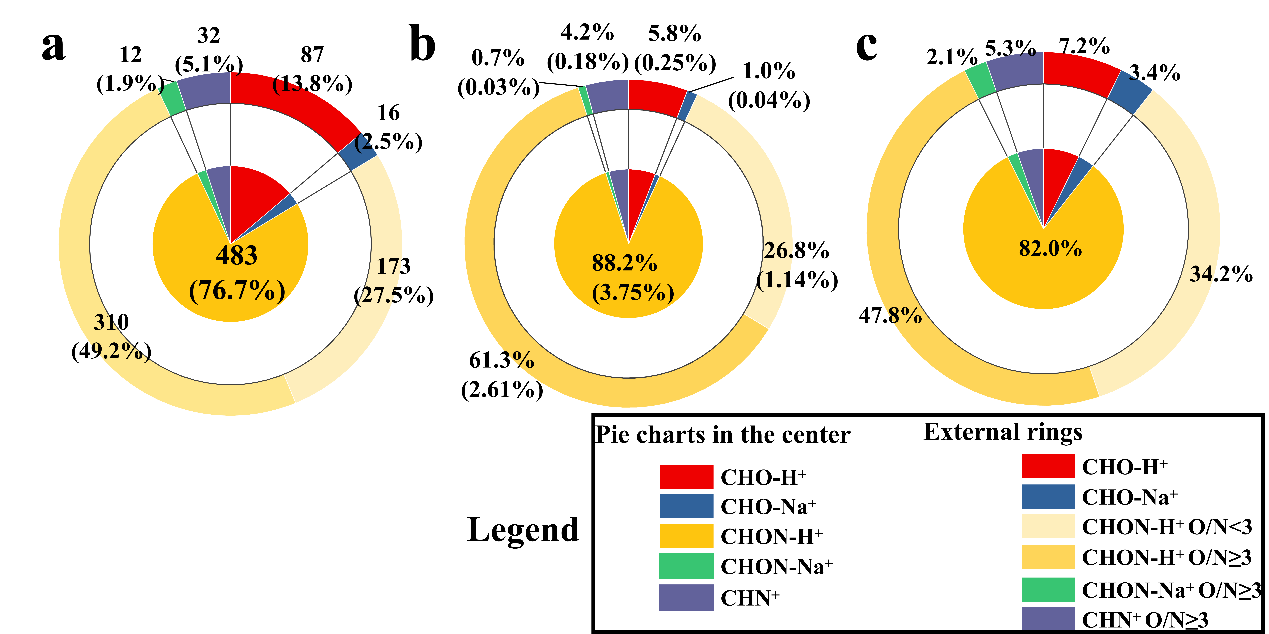

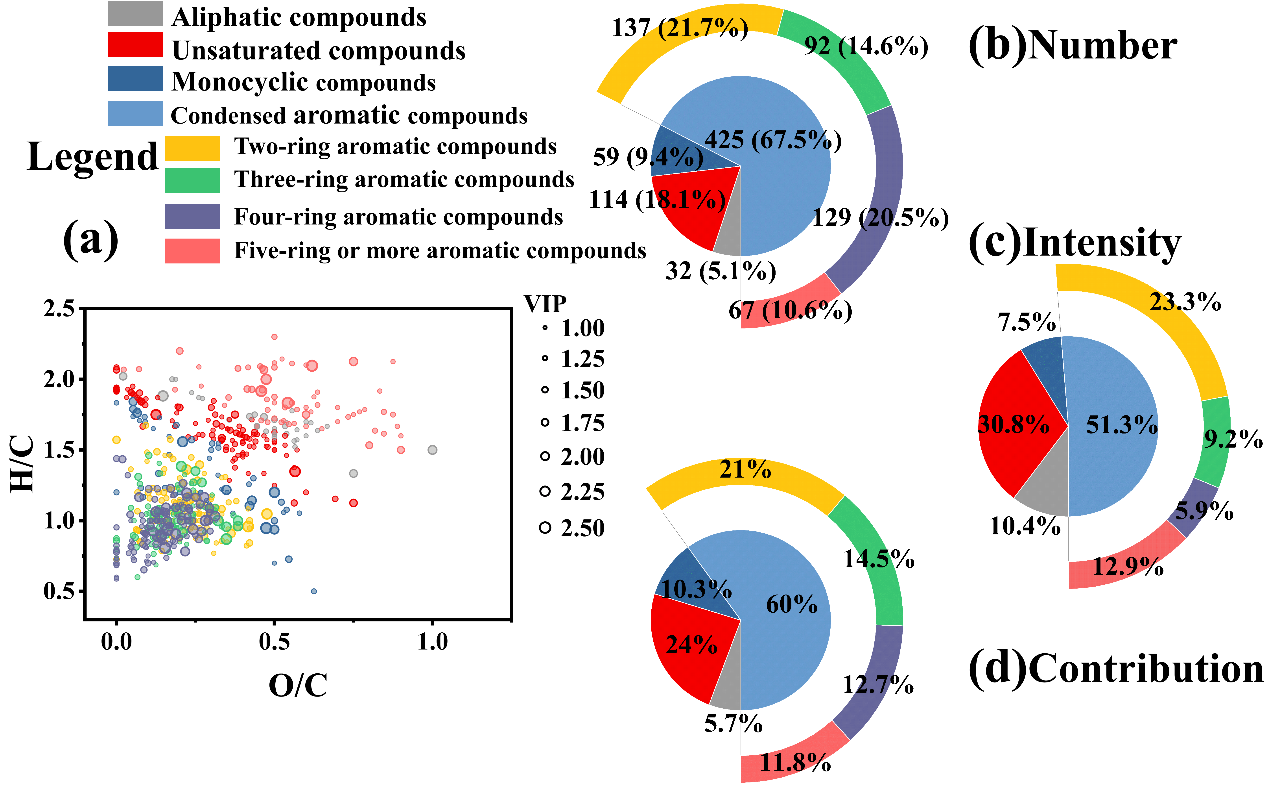

研究团队由北向南分别选择了哈尔滨市、新乡市和广州市作为代表性城市,采集了不同季节的PM2.5样品。首先,利用傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR MS)分析了可溶性有机质的分子组成,利用组蛋白2AX磷酸化(γH2AX)表征了其遗传毒性。相关性分析显示,具有遗传毒性的分子主要为含CHON元素的化合物(图1),其主要的结构类型为稠环芳香族化合物,尤其以双环结构为主,推测主要为稠环芳胺类化合物(图2);基于上述非靶向筛查结果,研究团队针对可疑化合物清单进行了靶向验证分析,利用高效液相色谱-串联质谱(HPLC-Obitrap-MS/MS)技术,成功鉴定出一种具有遗传毒性的杂环芳胺类化合物—去甲哈尔满(Norharman);定量分析显示,在PM2.5中,该化合物的平均浓度为0.26 ± 0.17 ng/m³,其浓度水平与部分单体多环芳烃(PAHs)相当;体外遗传毒性评估结果显示,Norharman诱导γH2AX形成的半数效应浓度(EC50)为315.2 ng/mL,而典型的致癌物苯并[a]芘(Benzo[a]pyrene, BaP,常用于化合物致癌风险评估的参照物)的EC50为99.62 ng/mL,Norharman的遗传毒性效力约为BaP的1/3。综合其在环境PM2.5中的普遍存在性(浓度水平)与显著的遗传毒性效力,去甲哈尔满(Norharman)可能是PM2.5中值得高度关注的代表性遗传毒性化合物之一。

图1 广州市样本中ESI+ FT-ICR-MS模式下诱导遗传毒性的化合物的元素组成(a. 数量;b. 相对强度;c. 对γH2AX的相对贡献)。

图2 广州市PM2.5溶解性有机质中具有遗传毒性化合物的Van Krevelen图(a)。圆圈大小代表对应化合物的VIP评分(数值越大,说明相关性越强),不同颜色区分不同结构的化合物。结构组成信息,包括不同结构化合物的数量(b)、相对峰强度(c)及对γH2AX生成的相对贡献(d)。

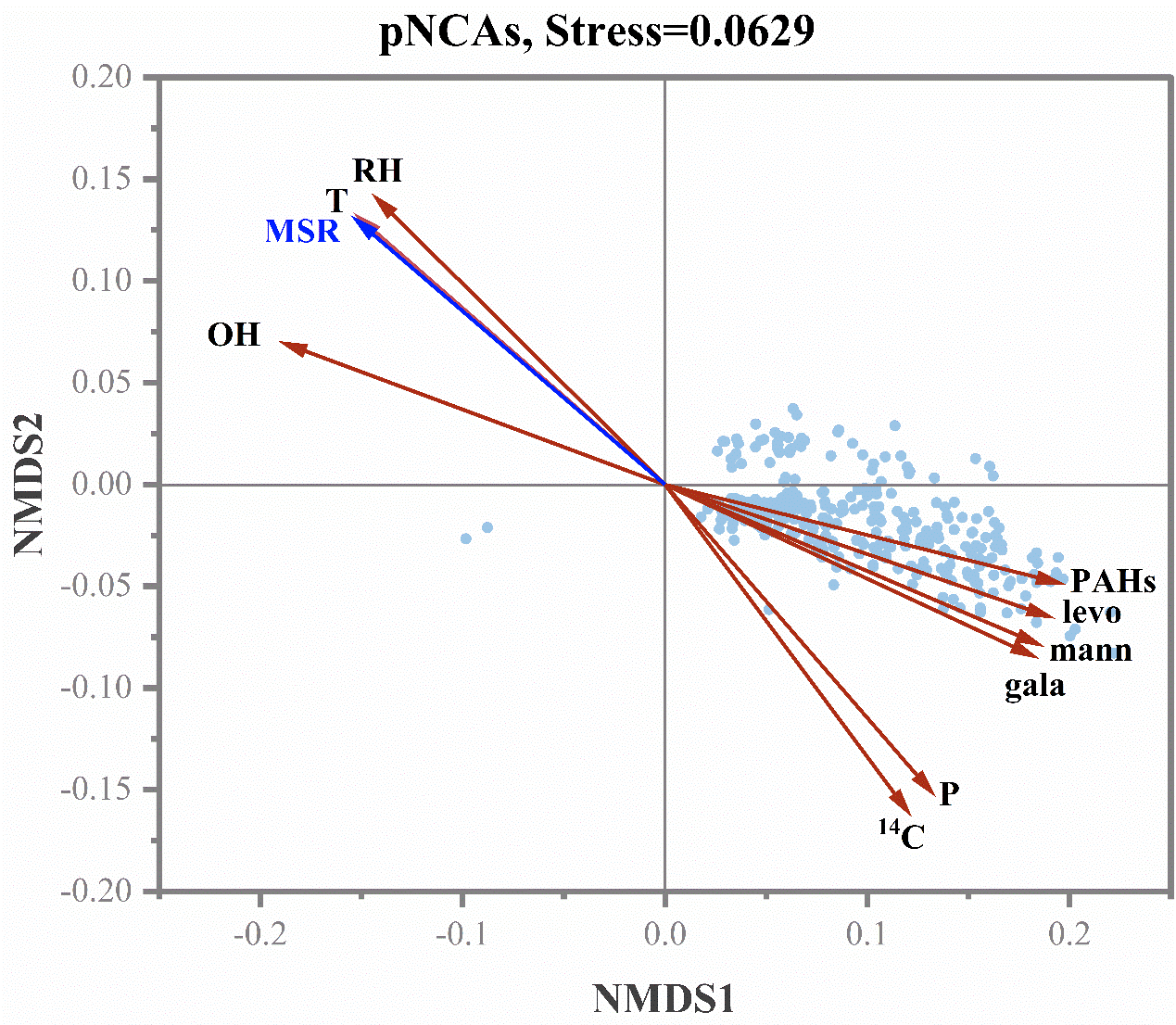

源解析结果显示,广州市PM2.5中的可溶性遗传毒性组分主要来源于生物质燃烧(BB)(图3),在哈尔滨和新乡,其主要来源则为煤炭燃烧和生物质燃烧。在采集的典型排放源(烟煤、无烟煤、秸秆、木材,柴油车和汽油车)PM2.5样品中,燃煤排放和生物质燃烧源PM2.5中皆可检测出Norharman,显示此类化合物是我国典型排放源中普遍存在,而未引起重视的一类高毒性化合物。

图3 广州市PM2.5溶解性有机质中具有遗传毒性化合物的源解析(NMDS结果图)。底部蓝色圆圈代表不同的分子式(FT-ICR MS检测中具有遗传毒性的化合物的分子式)。箭头所指的所有参数均对pNCAs的分布模式具有显著影响(p<0.05)。MSR与T的箭头重叠:蓝色箭头代表MSR,红色箭头代表T。缩写说明:gala=半乳聚糖;levo=左旋葡聚糖;mann=甘露聚糖;P=气压;T=温度;RH=相对湿度;MSR=最大相对湿度。从图中可以看出,PM2.5的DOM中,与遗传毒性有显著正相关的化合物的浓度变化与生物质燃烧的生物质标志物的浓度变化有相同的趋势。

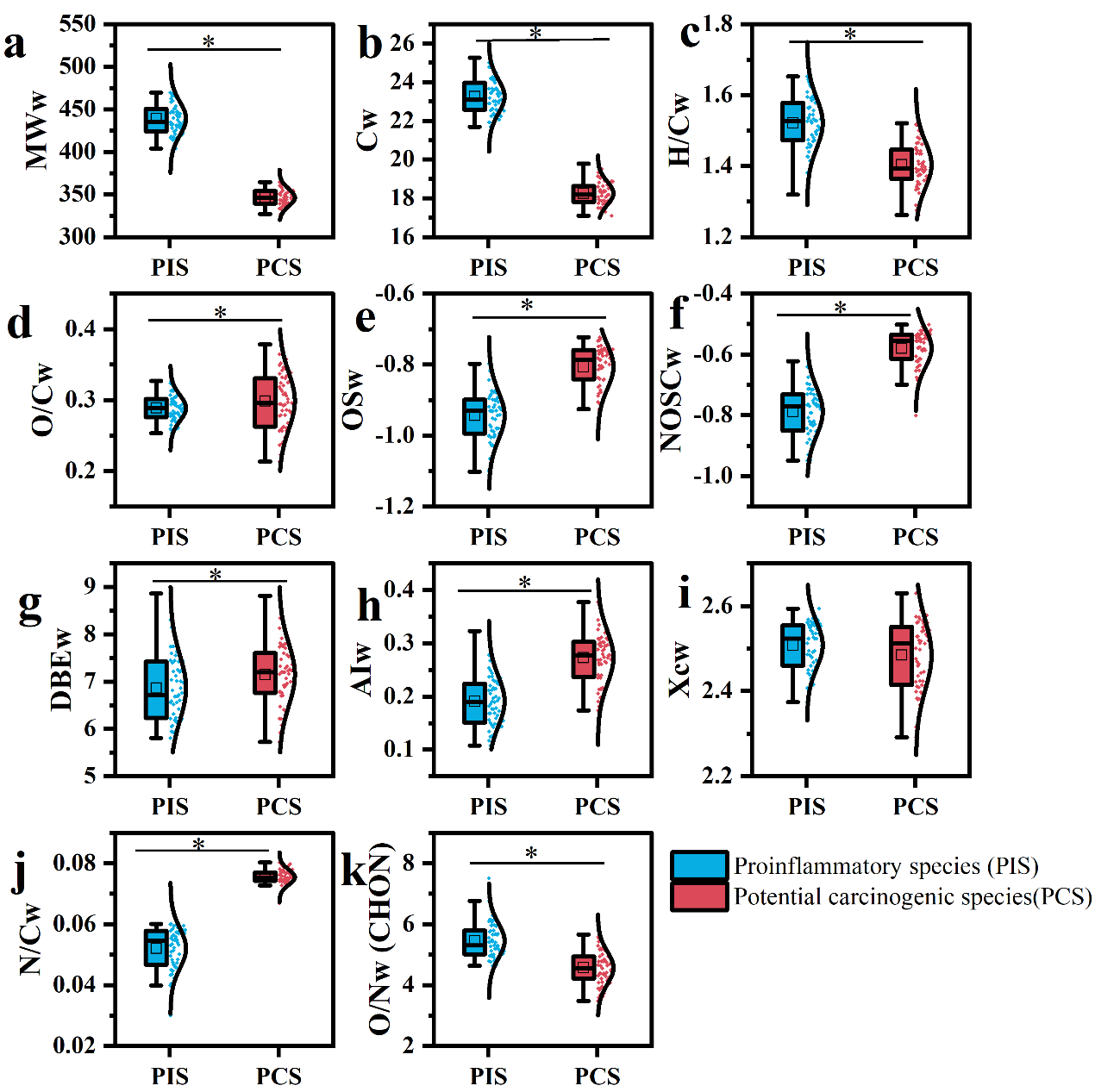

与本团队前期鉴定的与炎症效应有显著相关的物质相比,遗传毒性物质呈现出更高芳香性(AIw)、双键(DBEw)及氮碳比(N/Cw)(图4)。此外,二次硝化过程对遗传毒性物质形成的影响相较于促炎组分也相对较小。

图4 促炎物种(PIS)与潜在致癌物种(PCS)分子特征参数的比较。星号(*)表示两组采用配对t检验,差异显著(p<0.05)。

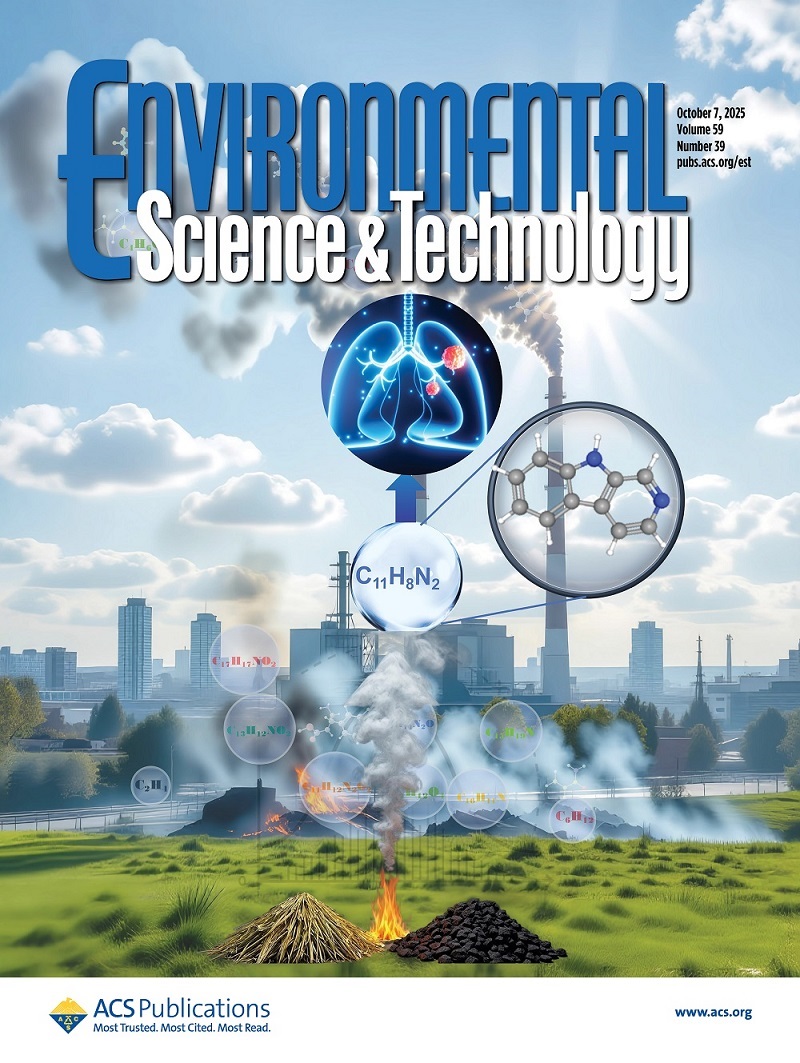

本研究结果表明,PM2.5污染控制亟需从单一的“浓度控制”转向以健康风险为导向的管理模式,并制定区域差异化的管控策略。该研究成果近期发表在国际知名期刊Environmental Science & Technology上,并当选为副封面,相关研究结果为理解我国PM2.5中的有害成分提供了宝贵的数据和新的认知。论文第一作者为先进环境装备与污染防治技术全国重点实验室博士后张倩玉,马慧敏副研究员和李军研究员为论文共同通讯作者。本研究得到国家自然科学基金(重点基金42030715)、广东省基础与应用基础研究重大专项(2023B0303000007)、国家自然科学基金(42477257)、广东省科技研究计划专项基金(2023B1212060049)共同资助。

论文信息:Zhang qianyu (张倩玉);Ma Huimin*(马慧敏);Li Jun*(李军);Liu Fei (刘飞);Jiang Hongxing (姜鸿兴);Huang Jinbo (黄金波);Jiang Bin (蒋斌);You Jing (游静);Dong Guanghui (董光辉);Li Qilu (李琦路);Ma Wanli (马万里);Yu Zhiqiang (于志强);Zhang Gan(张干). Unveiling Condensed Aromatic Amines as Noteworthy Genotoxic Components in PM2.5 Dissolved Organic Matter. Environmental Science & Technology. 2025, 59 (39), 21015-21027.

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c07412

附件下载: