近日,先进环境装备与污染防治技术全国重点实验室张干研究员团队取得了大气多环芳烃(PAHs)污染源解析与风险演变研究的新进展。团队将黑碳的放射性碳同位素丰度(BC-14C)引入正定矩阵分解(PMF)模型,解决了其中生物质燃烧源与化石燃烧源分配不足的瓶颈问题,并解析了2008-2020年我国清洁空气行动两阶段(2013-2017年第一阶段、2018-2020年第二阶段)PAHs的来源演变与健康风险变化,为PAHs污染精准管控与公共健康防护提供了科学依据。相关成果于10月13日在线发表于《Environmental Science & Technology》。

PAHs是一类具有高毒性的有机污染物,其中16种被美国环保署(USEPA)列为优先控制污染物。我国一直是大气PAHs的排放大国。PAHs与大气黑碳(BC)均是有机质燃烧的产物,形成典型的“污-碳同源”共排放。PMF模型是PAHs来源解析的重要手段,但仅以16种PAHs作为模型变量,仍难以精准区分生物质燃烧与化石燃烧贡献,其原因在于不同来源PAHs的分子指纹具有较高的相似性。同时,现有的管控措施多聚焦于PAHs总浓度下降,对其毒性变化与健康风险的动态关联认识不足,尤其缺乏不同政策阶段来源贡献与风险演变的系统研究。

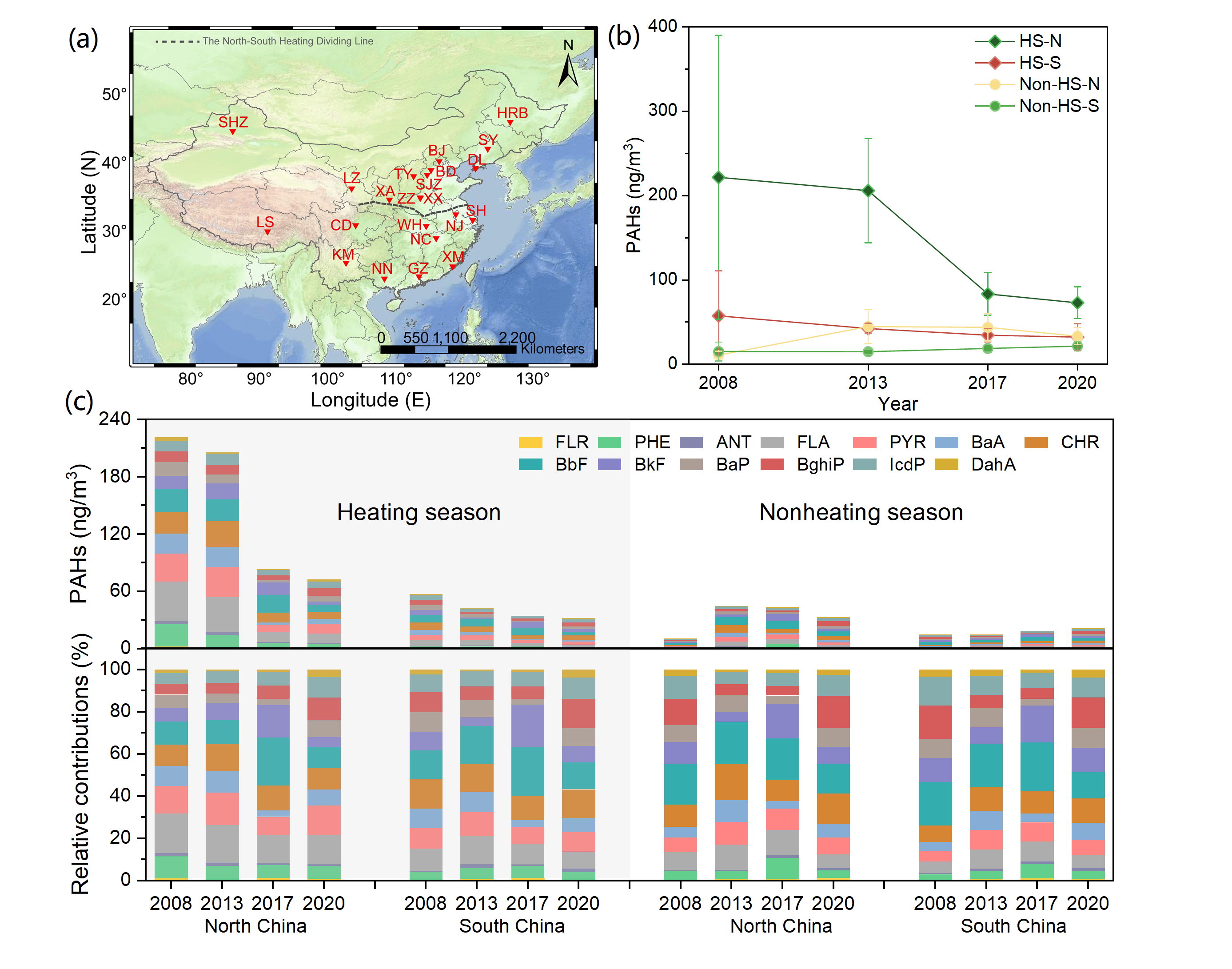

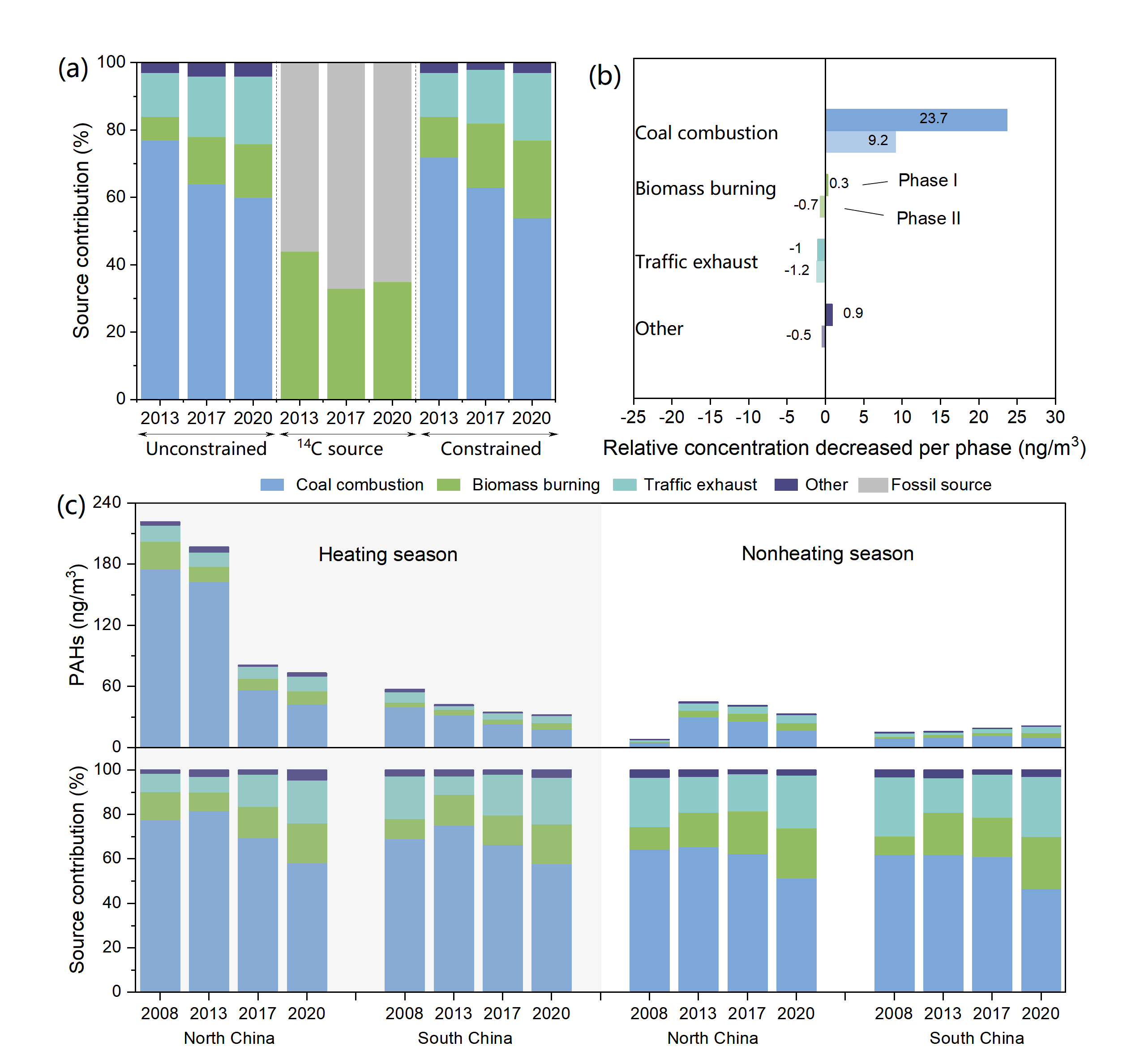

针对上述问题,先进环境装备与污染防治技术全国重点实验室博士后王晓与赵时真副研究员、李军研究员等合作,分析了2008-2020年间我国21个典型城市(图1)大气中的优控PAHs,并将可精准区分化石源(煤燃烧、交通源)与非化石源(生物质燃烧)的BC-14C引入PMF模型,以有效约束模型对PAHs的来源分配。团队还计算了苯并[a]芘等效浓度(BaPeq),评估了其终生肺癌增量风险(ILCR)。

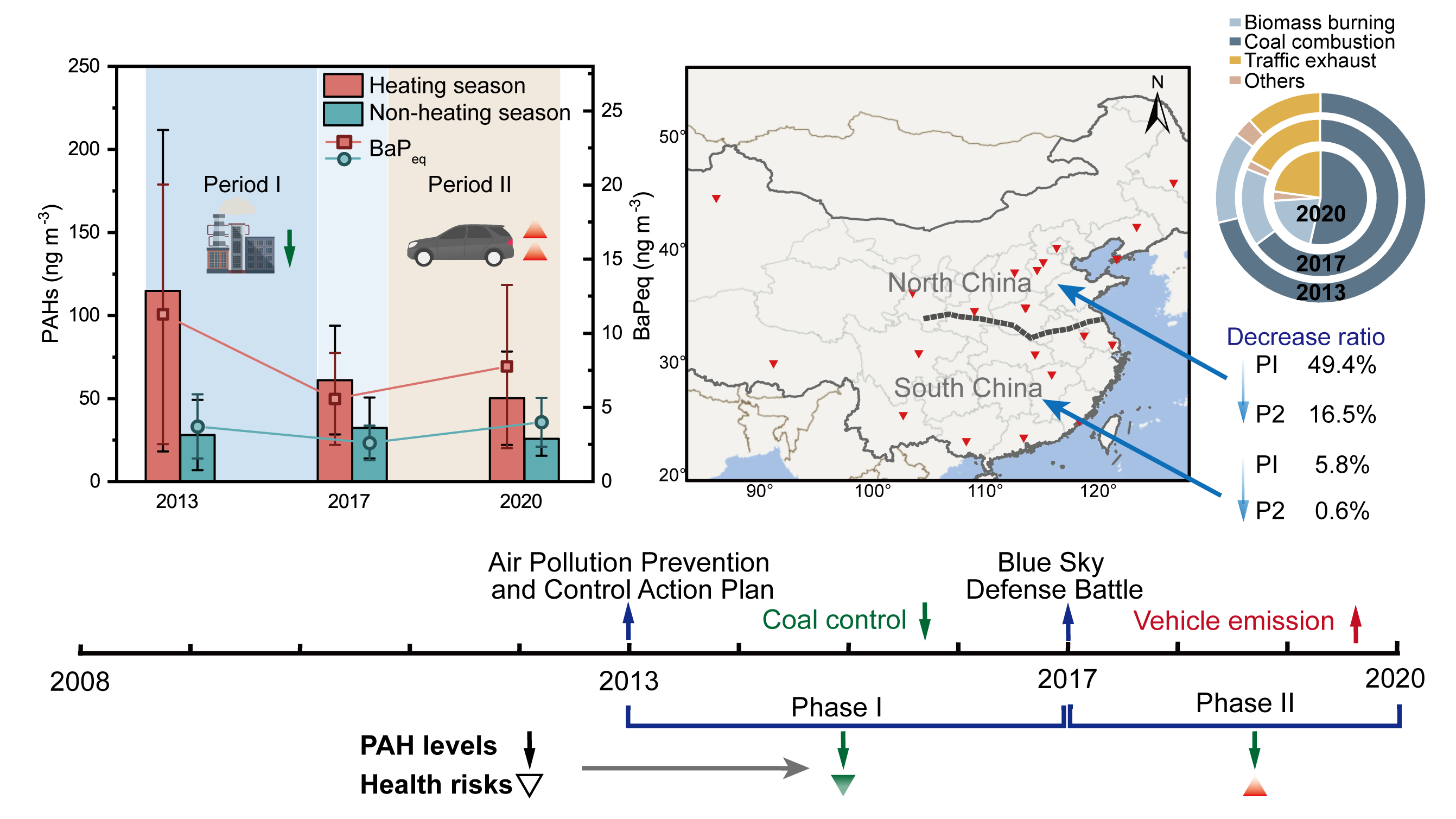

团队发现,我国清洁空气行动对PAHs污染的调控效果呈现出显著的阶段性差异(图2)。第一阶段(2013-2017年),依托末端治理措施(如工业提标、淘汰落后产能)与清洁供暖改造,北方地区PAHs浓度大幅下降49.4%,其中供暖季降幅达59.5%,主要驱动力为煤燃烧排放减少;第二阶段(2018-2020年),改善明显放缓,北方PAHs浓度仅小幅下降,南方基本持平,生物质燃烧排放保持稳定,而交通源贡献持续上升。

团队还发现,第二阶段呈现出“PAHs总浓度下降但毒性上升”的重要趋势(图3)。PAHs的苯并[a]芘当量(BaPeq,毒性指标)在第一阶段下降45.5%后,却在第二阶段反弹上升45.2%(2017年4.2 ng/m3升至2020年6.1 ng/m3)。在第二阶段,大气苯并[a]芘(I类致癌物)浓度超过国家环境空气质量标准(1 ng/m3)3倍以上,致各人群(成人、儿童、老年人)终生肺癌增量风险(ILCR)均超过USEPA可接受阈值(1.0×10–6)且呈上升趋势。这与交通源贡献增加直接相关。交通源排放的高环PAHs(如苯并[a]芘、茚并[1,2,3-cd]芘)的生物可及性更强,更易引发健康危害。

该研究首次通过与PAHs具同源性的BC的14C丰度约束PMF模型源解析,厘清了清洁空气行动下PAHs来源的阶段性演变,强调交通源已成为当前我国PAHs毒性与健康风险上升的重要驱动因素。未来需加强遏制交通源PAHs排放,协同推进污染减排与健康风险削减。

王晓为该论文的第一作者,赵时真和李军为共同通讯作者,哈尔滨工业大学马万里教授和中国科学院烟台海岸带研究所田崇国研究员为主要合作者。该研究受到国家自然科学基金重点项目(42330715和42030715)、重大项目(42192511)和青年项目(42207308)、广东省基础与应用基础研究重大项目(2023B0303000007),和中国博士后科学基金(GZC20232684)等项目的资助。

论文信息:Wang, X(王晓).; Zhao, S.(赵时真); Tang, J.(唐娇); Yao, C.(姚楚鑫); Tian, L.(田乐乐); Tian, C.(田崇国); Ma, W.(马万里); Zhang, G.(张干); Li, J.(李军), Decadal Shifts in PAH Sources and Health Risks in China under Clean Air Actions. Environmental Science & Technology 2025, 59, (42), 22749-22758.

论文链接:https://doi.org/10.1021/acs.est.5c08543

图1. 中国典型城市在2008、2013、2017、2020年开展的四次外场观测采样点分布图;(b)2008、2013、2017和2020年北方地区采暖季(HS-N)、南方地区采暖季(HS-S)、北方非采暖季(Non-HS-N)和南方非采暖季(Non-HS-S)PAHs浓度的变化趋势。(c)2008、2013、2017和2020年13种PAHs的浓度和相对贡献的分布特征。

图2. (a)2013、2017和2020年PMF模型初始结果与引入14C-BC约束结果中PAHs四种来源之间的贡献比较。(b)两次清洁空气政策阶段,燃煤、生物质燃烧、交通排放及其他来源PAHs浓度的下降趋势。(c)2008、2013、2017和2020年中国南方和北方的采暖季(HS)和非采暖季(Non-HS)不同来源PAHs浓度的季节性和区域性变化。

图3. 清洁政策驱动下大气PAHs“浓度水平-来源结构-毒性效应”的动态变化趋势示意图

附件下载: