过去数十年,在《蒙特利尔议定书》及其修正案推动下,全球消耗臭氧层物质(ODS)排放显著下降,但一些ODS的意外排放国际社会广泛关注;与此同时,作为ODS替代品的氢氟碳化合物(HFCs)使用与排放迅速增长。HFCs是强温室效应气体,随着《基加利修正案》启动HFCs削减,应对全球HFCs排放持续攀升已成为新的挑战。

作为全球最大的ODS与HFCs生产和消费国,中国亟需建立独立、可靠且高质量的区域大气观测体系,把握大气浓度变化并通过自上而下反演校核自下而上排放清单。以往ODS和HFCs长期观测,主要集中在全球或区域背景点,这有利于避免局地影响、有效反映长期演变趋势。然而,ODS和HFCs是人为活动产物,在城区开展观测,能更快速、更强烈地感受区域排放“脉膊”。珠江三角洲作为全球最大的城市-工业集聚区之一,是ODS和HFCs使用和排放的关键热点区域,在这一地区城市背景点开展连续观测,有利于厘清排放格局、制定针对性减排策略。

先进环境装备与污染防治技术全国重点实验室王新明研究员和张艳利研究员课题组黄晓晴博士后等,解决了ODS和HFCs城区连续观测“记忆效应”的难题,自2021年起,在珠江三角洲城区背景点对50余种卤代痕量气体开展高精度在线观测。近期,研究团队集中分析了2022年4月至2023年3月为期一年的高频、高精度在线观测数据,重点分析了我国受控的16种主要ODS与HFCs的浓度变化特征,并对其排放水平进行约束与评估。

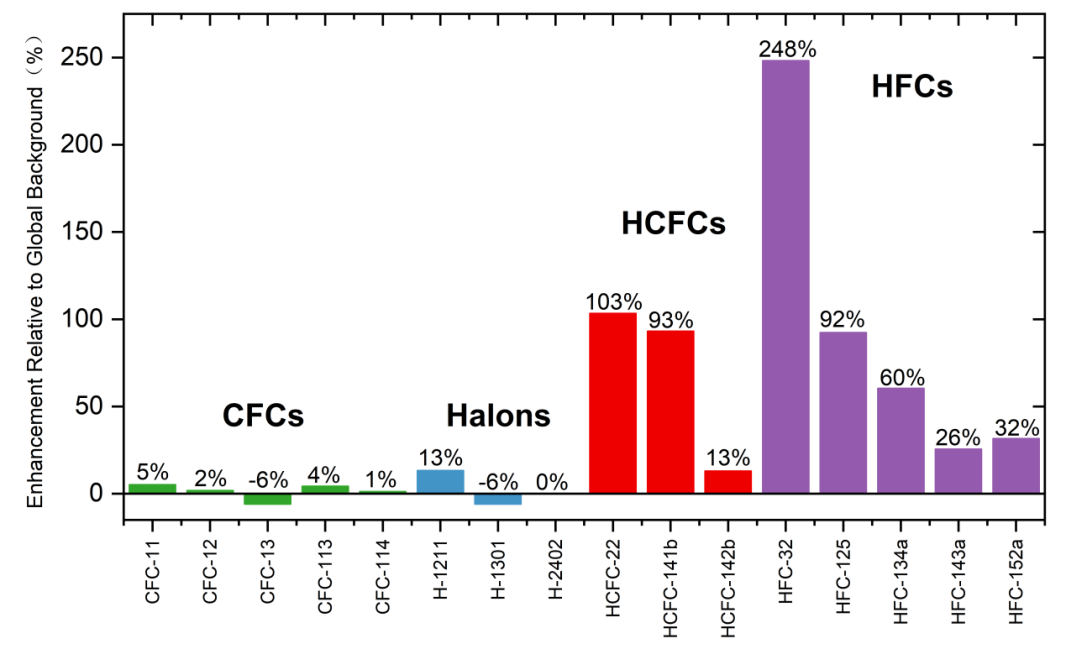

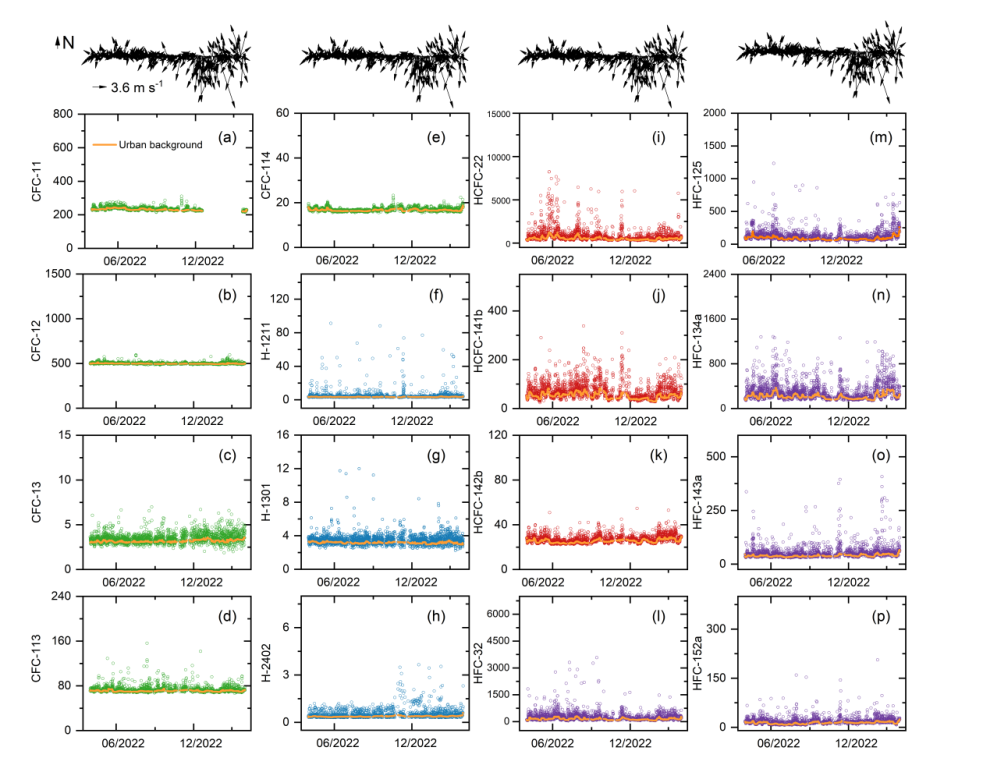

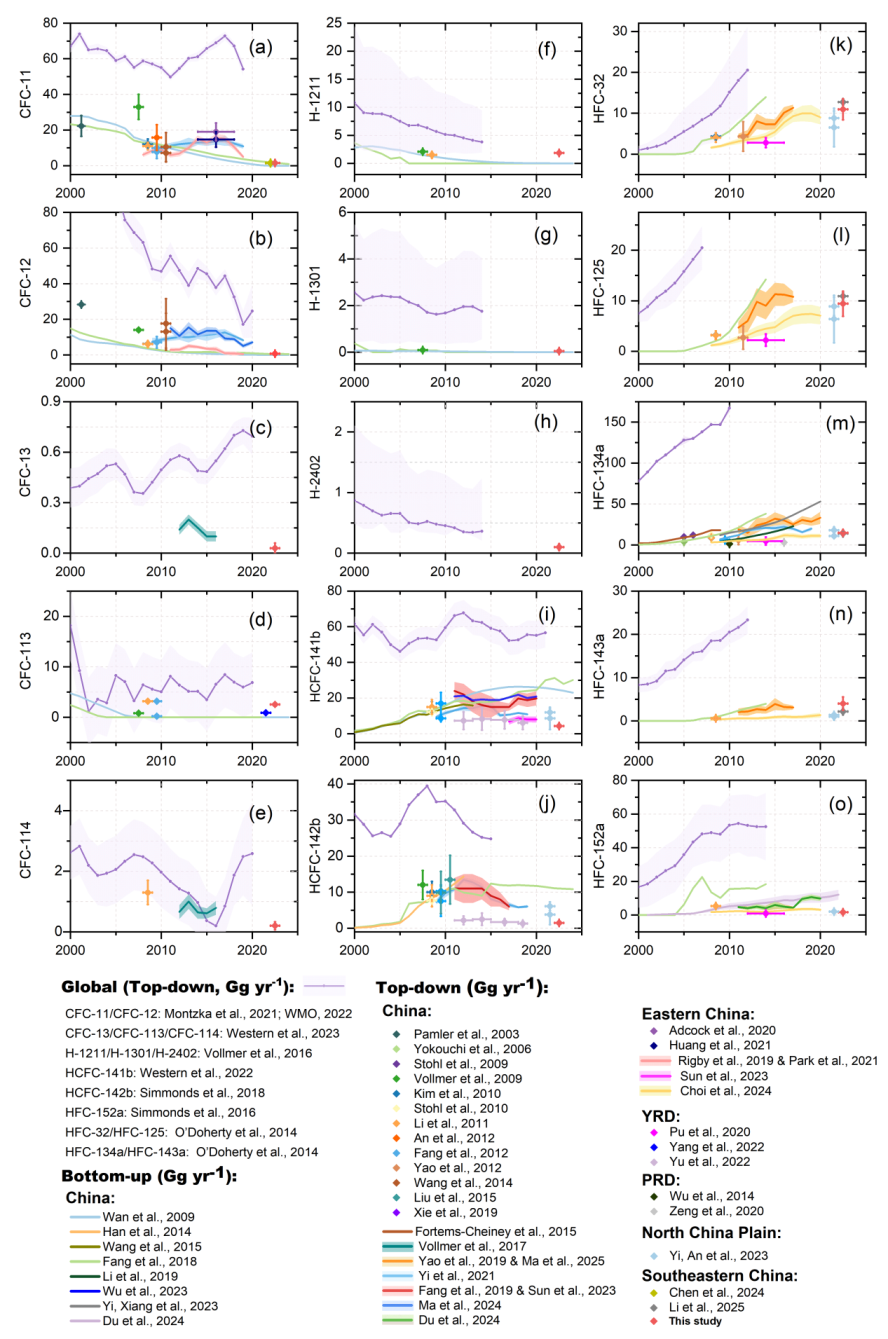

研究发现,氟氯烃(CFCs)和哈龙这些已淘汰的ODS物种,其城市本底值仅比北半球基线浓度高1–5%(图1),且持续下降,显现我国履约成效;但冬季频发的CFC-113与CFC-13异常高值,常与HFC-23(HCFC-22生产的副产物)高值同步出现(图2),它们主要不是本地排放,而是异地大气传输来源,且可能与氟化工生产中部分ODS作为原料使用或反应副产物的排放泄露有关。进一步用示踪剂法估算结果显示,2022年中国东南部CFC-113与CFC-13总排放约占全球的31%(图3)。夏季HCFCs和HFCs浓度显著升高,可达冬季平均浓度的2倍(图2),制冷设备运行与维护过程的泄露是这类物质的主要来源。估算结果显示,2022-2023年中国东南部HFC-32与HFC-125总排放可达39 ± 8 Tg CO2-eq yr-1,约占本研究16种物质总排放的32%以及我国温室气体总排放量的0.3%(图3)。

在气候变暖、空调保有量增长背景下,这些CFCs替代产物排放可能进一步加剧。高时间分辨率长期监测一方面可验证区域减排成效,而在重点城市或工业区开展这种监测,还能及时发现排放方面的新问题新动向,为有效监管与核算提供支撑,有助于生产、消费、回收与安全销毁等环节的“全链条”减排。

本研究受到国家自然科学基金委创新研究群体项目(42321003)、国家重点研发计划项目(2022YFC3701103)、广东省科技厅(2023B0303000007、2023B1212060049)、广州市科技局(202206010057)等项目的联合资助。相关研究成果近期发表在Journal of Geophysical Research: Atmospheres期刊。

论文信息:

Huang,X. (黄晓晴),Zhang,Y.* (张艳利),Wang,Y. (王仪),Xiao,C. (肖春麟),Ran,H. (冉浩汎), and Wang,X.* (王新明), 2025. Year-long high-frequency observations of 16 regulated ODS and HFCs in urban Guangzhou,South China: implications for regional emissions. Journal of Geophysical Research: Atmospheres,130,e2025JD044612

论文链接:

https://doi.org/10.1029/2025JD044612

图1 ODS与HFCs城市本底浓度相对于全球背景的年平均增量

图2 ODS与HFCs浓度时间序列(urban_bl:城市本底浓度;单位:ppt)

图3 中国东南部(2022-2023年)ODS和HFCs排放与前期研究的比较

附件下载: